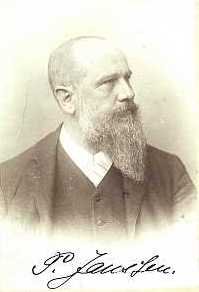

Studienkopf

Jener alte legendarisch-poetische Glanz, mit dem für die

Phantasie des Publikums, - und keineswegs nur des deutschen – während der

dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts die

Düsseldorfer Malerschule

umstrahlt wurde, war während der folgenden Jahrzehnte mehr und mehr verblaßt.

Schon zu Anfang der vierziger Jahre trat die Reaktion gegen den

überschwenglichen Enthusiasmus ein, welchen die Werke der jungen Meister

dieser rheinischen Schule eine Zeitlang erregt hatten. Immer schärfere Kritik

wurde an ihnen geübt. Die Vergleichung mit den Schöpfungen der gleichzeitigen

französischen und belgischen Malerei, wozu dem deutschen Publikum damals erst

Gelegenheit geboten wurde, fiel meist zu Ungunsten jener Düsseldorfer aus. Der

glänzende Aufschwung der Münchener Malerschule, in der die Kartonzeichner

durch die Koloristen und die Virtuosen der Technik abgelöst worden waren, wie

der Berliner, in der endlich der größeste und früheste Vertreter des Realismus

in der Malerei,

Adolf Menzel, sich zu der ihm gebührenden beherrschenden

Stellung durch- und emporgerungen hatte, half dann für längere Zeit die

Düsseldorfer mehr und mehr in den Schatten zu stellen. Von den Meistern, die

einst ihren größten Stolz und Ruhm gebildet hatten, waren die einen aus dem

Leben geschieden, andere, wie Lessing und Schrödter,

Bendemann, Hübner, waren

dem Rufe nach anderen deutschen Kunststätten gefolgt. Fast nur die eine alte

Säule,

Andreas Achenbach, zeugte, - und zeugt noch heute – von der

verschwundenen Pracht des Altdüsseldorf der dreißiger Jahre; neben ihm halfen

sein jüngerer Bruder, Oswald, dessen schönes Talent sich erst um die Mitte des

Jahrhunderts entfaltete, und der originelle Meister religiöser Kunst von

Gebhardt den Ruf der rheinischen Kunststadt und –Schule erhalten. Der Größeste,

der aus jener Schule hervorgegangen war,

Alfred Rethel, blieb, da sein

wichtigstes Lebenswerk ein Zyklus von monumentalen Wandgemälden in Aachen

war, der großen kunstfreundlichen Menge im inneren Deutschland als Maler so

gut wie unbekannt. Nur seine 1848, 1849 und 1850 viel verbreiteten, durch

Faksimile-Holzschnitt vervielfältigten, tiefsinnigen, kraft- und

charaktervollen Totentanzzeichnungen ließen auch hier in weiten Kreisen doch

eine Ahnung der hohen künstlerischen Bedeutung ihres Erfinders und Zeichners

aufgehen.

So war immer dafür gesorgt, daß die rheinische

Malerstadt, wenn sie auch viel von jenem poetisch- romantischen Nimbus

eingebüßt hatte, mit dem sie in der ersten Jugendzeit der Schule umwoben war,

- als der Sitz ausgezeichneter Meister respektiert werden mußte, welche gegen

die in den anderen deutschen Kunststädten wirkenden, - abgesehen von wenigen

alles überragenden Größen, - nicht zurückstanden. – Bekanntlich kehrte eine

der Berühmtheiten und Mitbegründer der romantischen Altdüsseldorfer Schule,

Bendemann, der 1838 deren Sitz verlassen hatte, als er das Direktorat der

Kunstakademie zu Dresden übernahm, nach einundzwanzigjähriger Abwesenheit

wieder zur Heimat seines Ruhmes, nach Düsseldorf, zurück, wohin er 1859 als

Direktor der dortigen Kunstschule berufen wurde. Er war nun zwar seinem ganzen

Naturell und künstlerischem Wesen nach nicht der Mann, der befruchtend und

neues frisches Leben erweckend, zu wirken vermocht hätte. Aber dennoch ist aus

seiner Schule der Künstler hervorgegangen, der heute diese Stelle einnimmt,

die Düsseldorfer Akademie leitet und der durch die Größe seines Genies und

sein mächtiges Schaffen ihr erneuten Ruhm erworben, durch die Kraft des

Beispiels und der Lehre eine Schar von neuen Talenten herausgebildet hat, die

durch ihre eigenen Schöpfungen die besten Beweise für diese hohe Begabung

ihres Lehrers geben.

Dieser Meister und gegenwärtige Direktor der

Kunstakademie zu Düsseldorf ist Professor Peter Johann Theodor Janssen.

Weiter...

Hier klicken für die Biografie als komplettes Dokument.